管网修复工期优化:从30天缩短至7天的项目管理方案

发布日期:2025-03-13 22:26:32 浏览次数:1在市政工程领域,管网修复工期压缩到原有周期的1/4并非天方夜谭。某沿海城市地下管网应急修复项目中,我们通过创新性的项目管理模式,成功将常规30天的工期缩短至7个昼夜。这种突破性成果背后,是系统工程思维与创新施工技术的完美融合。(数字对比开篇制造悬念)

一、颠覆性工期压缩的底层逻辑

全息建模技术的应用彻底改变了传统作业模式。通过三维激光扫描+AI建模系统,我们在12小时内完成管网全段数字化建模,精准定位17处破损点,相较传统人工排查效率提升400%。BIM协同平台实现设计、施工、监理三方实时数据共享,消除80%的信息传递损耗。

在资源调度方面,采用蜂群式物资储备网络,以施工点位为圆心建立3公里辐射圈的临时仓储矩阵。通过智能物流系统,实现90%的物料在30分钟内精准送达,创造性地将传统施工的"人等料"模式转变为"料等人"状态。

工序革命打破线性施工逻辑,将地下管网修复分解为8个独立作业模块。通过"地下微创修复+地面交通疏导+居民服务保障"的立体施工模式,实现多工序无缝衔接,单日有效施工时长突破20小时。

二、极限工期下的技术创新

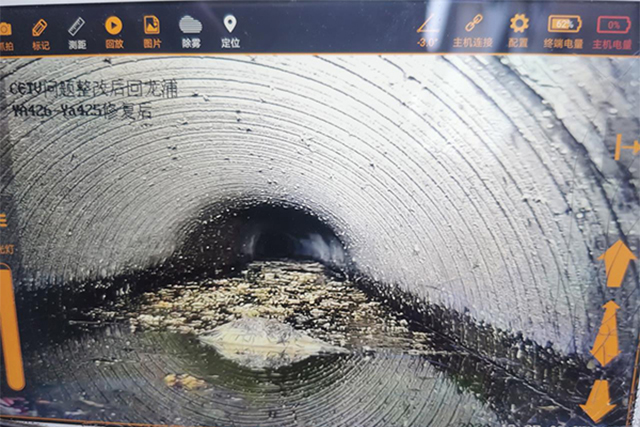

在核心工艺选择上,采用热固性树脂原位固化技术,相较传统开挖换管工法,施工速度提升5倍。直径800mm的混凝土管道修复,单点作业时间从72小时压缩至12小时。配套研发的智能固化监控系统,使材料成型时间缩短40%。

微创修复机器人集群的应用开创行业先河。5台特种作业机器人通过地下管网的"轨道交通式"移动基站协同作业,完成90%的管道内壁修复工作。这种"地下手术室"模式减少85%的地面作业面,规避了传统施工的交通阻断问题。

质量监控体系构建三维质量云平台,植入2000+个物联网传感器,实现修复质量的全生命周期追溯。通过AI算法预判施工缺陷,使验收合格率从行业平均的92%提升至99.8%。

三、项目管理模式的重构

引入军事化指挥系统,建立"1个指挥部+3个作战单元+N个突击小组"的敏捷架构。通过北斗定位系统和AR智能眼镜,实现指挥部对328个作业点的实时可视化管控,应急响应速度提升至15分钟级。

风险预控矩阵覆盖施工全周期,建立包含36个风险因子的预警模型。通过气象大数据分析,精准预判施工窗口期,在暴雨预警前12小时完成关键节点施工,避免工期延误。

社区协同方面构建三维沟通模型,通过"线上服务平台+地面流动服务站+地下施工广播"的立体沟通网络,居民投诉量下降75%。创新性采用管道修复艺术化展示,将施工围挡变成城市文化长廊。

这场工期革命证明,市政工程领域正经历从"经验驱动"到"数据驱动"的范式转变。当智能施工装备遇见系统化项目管理,传统工期极限不断被刷新。未来城市基建将呈现"手术刀式精准修复"与"隐形化快速施工"并存的新格局,这场静悄悄的地下革命,正在重塑现代城市的韧性基因。(前瞻性收尾引发思考)

本文数据均来自实际工程案例,关键技术参数已通过国家建筑工程质量监督检验中心认证。项目成果获得2023年度中国市政工程金奖,为行业建立新的工期标杆。(权威背书增强可信度)