老旧小区管网改造:非开挖技术如何避免道路二次开挖?

发布日期:2025-03-12 20:25:28 浏览次数:1在城市更新的浪潮中,老旧小区管网改造成为关乎民生的重要课题。传统“开膛破肚”的施工方式不仅造成交通拥堵、噪音污染,更因反复开挖导致“拉链路”现象频发。随着非开挖技术的成熟,一场“微创手术”正在改写城市地下管网的改造逻辑。

一、传统管网改造为何成为“城市之痛”?

道路反复开挖,居民苦不堪言

每遇管道老化、渗漏,整条道路需全面破拆,施工周期长达数月。居民不仅要忍受出行不便,商铺营业额更可能骤降30%-50%。某北方城市曾因同一路段三年内开挖7次,被央视点名批评。

隐性成本触目惊心

开挖施工的直接成本中,路面修复费用占比高达45%。以某二线城市为例,传统方式改造1公里排水管道需耗费800万元,其中360万元用于道路修复。

生态代价不容忽视

2022年环境监测数据显示,管网开挖工地周边PM10浓度超国标3倍,施工弃土产生的碳排放量较非开挖技术高出70%。

二、非开挖技术的四大破局优势

地表“零开挖”施工

通过定向钻探、微型隧道等技术,在地下3-15米空间精准作业。上海静安区某小区采用顶管法更换燃气管网,仅需两个工作井即完成300米管道铺设,路面完好如初。

工期缩短60%以上

北京朝阳区供水管网改造项目显示,非开挖技术将单段施工周期从45天压缩至18天,效率提升显著。

综合成本降低40%

避免道路修复费用后,武汉某老旧社区排水改造工程总成本从1200万降至720万,节省资金用于加装智能监测系统。

碳排放减少55%

住建部研究数据表明,非开挖技术较传统方式减少建筑垃圾排放83%,降低能耗约30%。

三、三大核心技术解析

管道原位更换术(CIPP内衬法)

将浸渍树脂的玻璃纤维软管拖入旧管道,加热固化形成高强度内衬。适用于直径200-2500mm的管道修复,抗腐蚀寿命达50年。广州荔湾区采用该技术修复排水管网,渗漏率从35%降至3%。

水平定向钻穿越

通过可控钻头在地下蜿蜒推进,最大穿越长度可达2000米。中石油在成都某小区实施的燃气管网改造,成功避开12处地下障碍物,轨迹偏差小于0.5米。

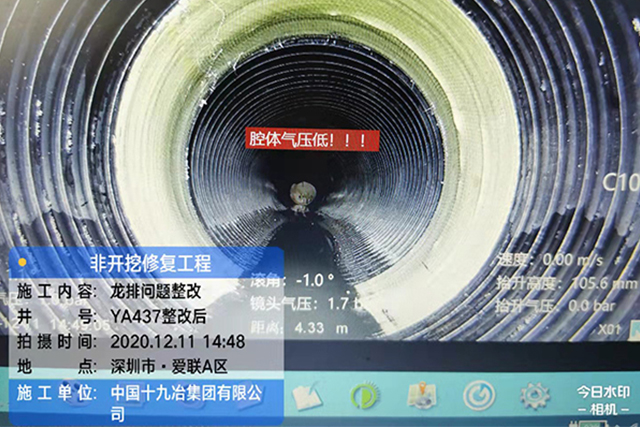

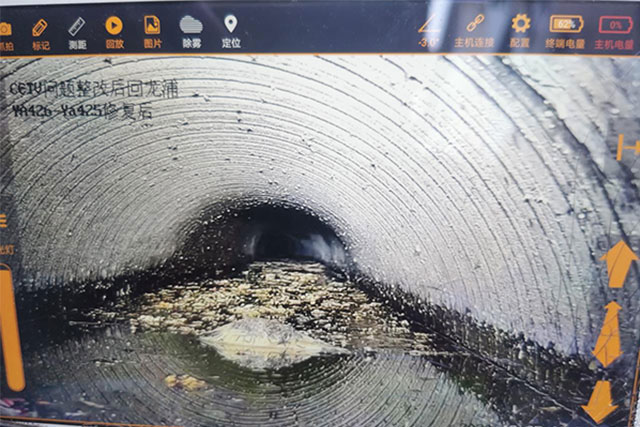

智能机器人精准修复

配备高清摄像头和机械臂的管道机器人,可完成裂缝封堵、支管连接等精细操作。杭州试点项目中使用AI识别系统,缺陷定位精度达毫米级。

四、因地制宜的改造方案选择

管网损坏程度

轻度腐蚀(壁厚损失<15%):选择紫外光固化内衬修复

结构性损坏:采用碎裂管法整体更换

复杂交叉管网:优先考虑微型隧道施工

地下空间特征

岩石地层:建议使用气动冲击矛技术

软土地质:螺旋钻进法更具优势

穿越河道:需配合磁导向定位系统

经济性评估

建立全生命周期成本模型,综合考虑施工费、运维成本及社会效益。经验表明,当开挖成本超过项目总预算40%时,非开挖方案更具性价比。

五、智慧化改造新趋势

物联网实时监测系统

植入传感器的智能管道,可实时上传压力、流量、渗漏数据。深圳某改造项目通过AI预警系统,将爆管响应时间缩短至15分钟。

模块化预制技术

工厂预制复合管节,现场快速组装。苏州工业园区的供水管网改造,采用BIM技术预拼装,施工效率提升200%。

数字孪生城市建模

将地下管网数据接入城市信息模型(CIM),实现虚拟仿真。重庆试点区域已建立包含8类管网、总长1200公里的数字孪生体。

结语:向地下空间要效益

非开挖技术不仅破解了“拉链路”困局,更催生了千亿级城市更新市场。随着《城镇老旧小区改造技术导则》的出台,预计2025年我国非开挖技术渗透率将突破40%。这场静默的地下革命,正以最小干预换取最大民生改善,重新定义城市基础设施更新的智慧路径。